第三次全国土壤普查科普宣传--第一期

一普、二普及其他相关耕地质量评价工作的背景介绍

一普工作背景

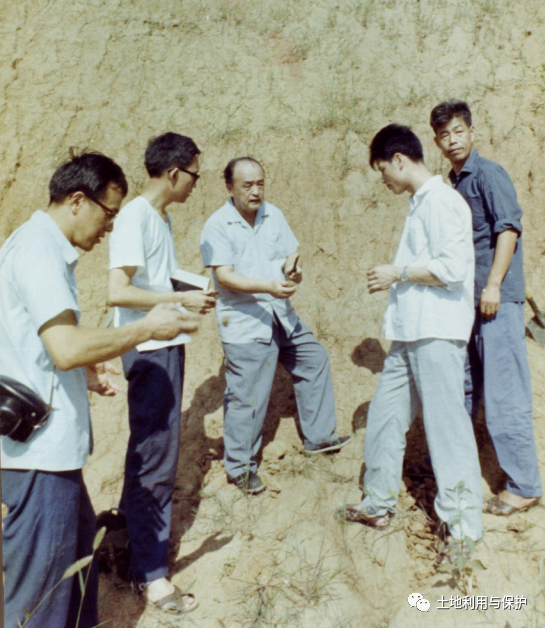

全国第一次土壤普查(1958-1960)专家指导调查

中科院席承藩专家指导第一次土壤普查工作

二普工作背景

通过第二次土壤普查,查明了全国土壤资源的数量、分布、肥力、理化性状、生产性能以及影响农业生产的主要土壤障碍因素等情况,达到了查清资源、摸透问题、促进土壤科学发展、土壤科学为生产服务的目的。

第二次土壤普查(1979-1984)样品分析测试化验

其他土壤调查评价工作背景

三普重要意义

土壤普查是查明土壤类型及分布规律,查清土壤资源数量和质量等的重要方法,普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑,也可为经济、社会、生态政策的制定提供决策依据。

(1)开展土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础。随着社会经济发展,耕地占用刚性增加,要进一步落实耕地保护责任,严守耕地红线,确保国家粮食安全,需摸清耕地数量状况和质量底数。全国第二次土壤普查(以下简称“土壤二普”)距今已40年,相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况,要落实藏粮于地、藏粮于技战略,守住耕地红线,需要摸清耕地质量状况。在第三次全国国土调查(以下简称“国土三调”)已摸清耕地数量的基础上,迫切需要开展土壤三普工作,实施耕地的“全面体检”。

(2)开展土壤三普是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑。完整、准确、全面贯彻新发展理念,推进农业发展绿色转型和高质量发展,节约水土资源,促进农产品量丰质优,都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,提高农产品质量和竞争力,需要详实的土壤特性指标数据作支撑。指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土,提高农业生产效率,需要土壤养分和障碍指标数据作支撑。发展现代农业,促进农业生产经营管理信息化、精准化,需要土壤大数据作支撑。

(3)开展土壤三普是保护环境促进生态文明建设的重要举措。随着城镇化、工业化的快速推进,大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量:农田土壤酸化面积扩大、程度增加,土壤中重金属活性增强,土壤污染趋势加重,农产品质量安全受威胁。土壤生物多样性下降、土传病害加剧,制约土壤多功能发挥。为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性,协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能,促进“碳中和”,需开展全国土壤普查。

(4)开展土壤三普是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。人多地少是我国的基本国情,需要合理利用土壤资源,发挥区域比较优势,优化农业生产布局,提高水土光热等资源利用率。推进国民经济和社会发展“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落实落地,因土适种、科学轮作、农牧结合,因地制宜多业发展,实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样,促进乡村产业兴旺和农民增收致富,需要土壤普查基础数据作支撑。

(1)涵盖指标更多

第二次土普规模宏大,涵盖了全国所有耕地土壤,资料齐全,其数据获得广泛应用。但由于历史的原因,当时对土壤质量还没有完整的认识,普查只关注土壤的基本属性和肥力指标,没有包括土壤的环境和健康指标。三普调查将全面涵盖。

(2)普查范围更大

相较于第二次土壤普查,土壤三普范围更大,内容更加丰富,又处在信息化时代,普查工作的任务更加艰巨,对数据的要求更高,不仅要全面,包括肥力、环境、健康的内容,更要科学准确,要能经得住历史检验和国际认同。为体现土壤调查的连续性,我认为‘三普’不仅要和‘二普’衔接,也要面向未来,助力动态跟踪监测,更要建立各种规程、标准,服务于未来的科研和经济社会发展。

(3)土壤普查逻辑起点不一样

全国二普是先调查后分类,这与当时的土壤学发展水平是一致的,是不得已而为之。二普以来,中国土壤分类科学已经取得了巨大进展和突破,已经跨过了以经验分类、区域性知识概括的特征,“同名不同土、同土不同名”的问题,已经随着中国土壤系统分类的建立和完善得以解决。为此,全国三普将按照先分类再调查逻辑。

一是调查对象不同。国土三调中调查对象是我国陆地国土,针对地表覆盖层面,包括林地、草地、耕地、建设用地、未利用地等地表覆盖。土壤三普对象是全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤,针对地下的土壤部分。其中,林地、草地中突出与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源潜力相关的土地,如盐碱地等。调查面积约为陆地国土的76%。

二是目的不同。土壤三普目的是查明全国土壤类型及分布,全面查清土壤资源现状和变化趋势,掌握土壤质量、土壤健康等基础数据,实现对土壤的“全面体检”。国土三调目的是全面查清某一时间节点全国土地资源数量及利用状况,掌握真实准确的土地利用状况基础数据。

三是内容不同。土壤三普是对土壤理化和生物性状、土壤类型、土壤立地条件、土壤利用情况等的普查。国土三调是对土地利用现状及变化情况、土地权属及变化情况等的调查。

四是方法不同。土壤三普是调查采集表层土壤样品,挖掘土壤剖面、采集分层土样,分析化验土壤理化性状等,是三维立体式调查。国土三调是在第二次全国土地调查利用类型图基础上,通过遥感影像对土地利用现状进行判读,实地调查核实变化土地的地类、面积和权属,是二维平面式调查。

土壤三普与国土三调相互衔接,土壤三普需要用国土三调形成的土地利用现状图来编制工作底图,土壤三普成果可推动土地利用类型布局的优化,为确定特色农产品规划布局、后备耕地资源开发利用、土地治理等工作提供科学依据。

三普专家解读

(1)周卫,中国工程院院士、中国农业科学院耕地科技创新总首席科学家

即便从二普大部分工作结束的1984年算起,至今也快40年了,40年来,中国社会发生了巨变,土壤性状也同样发生了变化。“这40年,恰恰是我国农业集约化发展的关键时期。在北方,农业机械化的推进,改变了农业生产的模式,但也带来了许多问题,“比如农机作业造成的土壤压实现象,以及大量旋耕造成了耕层变浅问题等。”在全国范围内,农作物产量不断提升,保障了14亿人的食物,粮食不断增产,蔬菜周年供应,肉类、水果供给充足,生活水平不断提升的同时,也给耕地带来了沉重的压力,“这一时期,我国土壤出现了一系列问题,如东北黑土地退化,南方红黄壤酸化等。”土壤急剧的变化,使得原来的数据,渐渐不能完全反映当前土壤的质量实况,一场新的普查亟待开始。耕地之外,园地、草地、林地等,同样在40年中发生了剧烈的变化,经历了生态破坏到生态修复的历程,这些,也都是三普所需要查清楚的。

(2)沈仁芳,全国人大代表、中国科学院南京土壤研究所所长

耕地是粮食生产的“命根子”,更是国家粮食安全和百姓“米袋子”的基础。土壤普查是针对所有的土壤进行采样,并进行诊断,用通俗的话说,就是对土壤本身进行全面的“体检”。我国先后于1958年和1979年开展了两次全国土壤普查,为解决我国吃饱饭问题发挥了极其重要作用。深耕土壤领域近40年,沈仁芳十分清楚土壤健康对粮食安全、人民健康和经济发展的重要意义。‘二普’已经过去40多年了,我国耕地利用方式发生巨变,与农业生产相关的土壤性质剖面性状也发生很大变化,所以当时想推动这方面的工作,从根本上把土壤的‘家底’摸清楚。”沈仁芳代表表示,其实这项工作此前很多人一直在推动,比如全国政协常委周健民,全国人大代表李爱青、秦光蔚等都曾建议尽快开展第三次全国土壤普查工作。据悉,自2010年以来,南京土壤所多次向全国人大、全国政协提交开展第三次全国土壤普查的建议。

(3)周健民,全国政协常委、江苏省政协副主席、中国土壤学会原理事长

第二次土壤普查已开展40多年了,土壤的利用方式和质量等也发生了巨大变化,更凸显出这次普查的重要性和必要性。”进行土壤三普对土壤资源保护和利用、粮食安全生产、现代农业发展、生态环境保护、气候变化应对都意义非凡,不管什么部门、单位和个人都要以高度责任感和使命感投入工作。

本文转载:土地利用与保护 公众号、自然资源社圈 公众号。

最后更新:2022-04-11 09:00:57